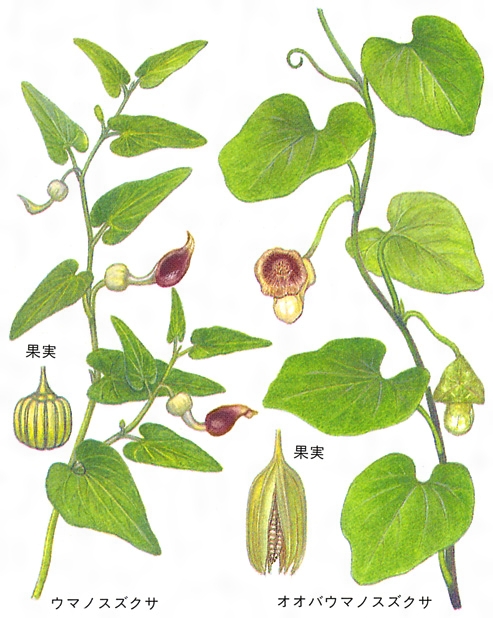

ウマノスズクサ( Aristolochia debilis /アリストロキア・デビリス)は、夏、花を咲かせる花がユニークで、その姿がウマの首にかける鈴に似るところから和名が由来するという。 ウマノスズクサ 1鉢 鉢底(外径13.5cm×高さ11cmのスリット鉢)からの高さは約35cmです。 自生しているものを採取したのではなく、根挿しで自家育成したものです。 生育上問題のない下葉の枯れや虫食い、茎の曲がりなどがあウマノスズクサ(馬の鈴草) 関東以西〜九州に点在する。 無毛。 長さ2〜3mほどになる。 全草粉白をおび、新芽は暗紫色。 葉はやや厚い紙質、三角状狭卵形、長さ3〜9cm、幅2〜5cm、鈍頭で、基部は心形で両側が円い耳状をなし、柄は長さ1〜2cm。 花は葉腋に1個まれに2個つき、花柄は長さ2〜4cm、花筒は黄緑色、長さ3〜4cm、細くやや上方へ湾曲し、室部は球形に

ウマノスズクサ Aristolochia Contorta Familiar Flowers 2

ウマノスズクサ 花

ウマノスズクサ 花- ウマノスズクサ 生育環境 野原 名前の由来 熟して割けた果実が、うまの首に掛ける鈴に似ている所から ネット検索により、お借りした1枚。 このお写真をお借りしてから、ウマノスズクサが10株余り生えている現場に通って観察。 「馬の鈴」の生まれた背景にあるこのウマノスズクサの成 オオバウマノスズクサ オオバウマノスズクサ (大葉馬の鈴草、学名 Aristolochia kaempferi 、中国名:大葉馬兜鈴 2 )は ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ属 のつる植物である。

アリマウマノスズクサの花が 神戸の花と木 今の花と木の様子

オオバウマノスズクサ 19年01月01日 年12月03日 花 大葉馬の鈴草 コショウ目/ウマノスズクサ科/ウマノスズクサ属 花期/ 4月中旬~6月上旬 結実期/ 8月下旬~10月 学名/ Aristolochia kaempferi Willdウマノ スズクサ 中国原産の落葉蔓性植物です。 黄緑色の葉はハート型で、軟毛がはえているのでビロードのような手触りがします。 花期は5~6月、黄色の筒状の花は4cm程、内側には黒紫褐色の筋があり、開口部は黒くなっています。 萼片は屈曲して管 本州の日本海側(山形県〜福井県)の多雪地帯に生える、常緑の多年草です。 葉は長い柄があり、 長さは6〜12cmで、卵状広楕円形または卵状ほこ形 というよりハート形といった方がわかり易い。 葉には光沢があり両面とも無毛、斑紋があるものとないものがあるようです(斑紋がないものにはまだ出会っていません)。 本種はギフチョウの幼虫の食草としても

マルバウマノスズクサ(丸葉馬の鈴草) つる性多年草 山形から島根の日本海側、長野、群馬に点在している。 無毛。 長さ2〜3mほどになる。 葉は薄い紙質、粉白をおび、円心形〜卵状三角形、長さ3〜13cm、幅3〜10cm、円頭ないし鈍頭で、基部は浅い心形、柄は長さ2〜7cm。 花は葉腋に2〜8個集まってつき、花柄は1〜3cm、花筒はふつう黄緑色で、褐色をおびることがウマノスズクサ(ウマノスズクサ科ウマノスズクサ属) 花(正面): サキソフォン型の花。内部が毛でおおわれているのが分かるだろうか。入口上部に細尖部(舷部)があり、写真では向こう側へ垂れている。撮影:ウマノスズクサ 分類 ウマノスズクサ科ウマノスズクサ属の多年生つる植物。 学名 Aristolochia debilis 原産 東北地方南部から沖縄 茎長 3m 開花期 6~8月 花の形を馬につける鈴に見立てて名付けられたもので、ジャコウアゲハ(黒い大型のアゲハ)の食草として

ウマノスズクサ(ウマノスズクサ科) たくさん花を咲かせるのに実をつけることの少ない植物です。以前 実が弾けて飛んだ種を頂いたのが、芽生えて育っています。手元で咲くので花の変化を追ってみました。昨年 同じように花を観察して詳しく報告科属:ウマノスズクサ科ウマノスズクサ属 園芸分類:多年生つる植物、山野草 品種名:ウマノスズクサ 学名:Aristolochia debilis 漢字表記:馬の鈴草 花期:6~9月 花色:紫緑色 花の大きさ:3~4cm 別名:―― 草丈:100~500cm 原産地:日本、中国有馬ウマノスズクサ 六甲の隠れ山に咲く 神戸・有馬温泉近くにしか咲かない花を探して、裏六甲の薄暗い樹林の踏み跡をたどる。 昨日のブログは 有馬温泉 鼓ケ滝を出発。 妙見谷堰堤を越え 裏六甲縦走路へ。 スタートです。 登り着く 物凄いアップ

オオバウマノスズクサ

オオバウマノスズクサ そよ風のなかで Plants Insects And Birds Near At Hand

ビロードウマノスズクサ 落葉つる性低木。 全体に白色の毛が密にはえ、ビロードのような質感をしています。 葉は互生する単葉で、長さ35~10cm、幅25~8cmのまるい心臓形です。 葉柄は長さ2~5cmです。 花は葉腋に単生し、径4~5cmほどで黄色です。 花ウマノスズクサ(ウマノスズクサ科) 馬の鈴草、学名:Aristolochia debilis 馬の鈴草という変わった名は、果実による。古代の駅伝制では、駅馬を徴発できる駅鈴があった。その鈴に小さいながら果形が似る。 花の形は奇妙で巧妙。 ウマノスズクサ属の主な種と園芸品種 1 Aristolochia contorta Bunge マルバウマノスズクサ synonym Aristolochia nipponica Makino 日本、朝鮮、中国、ロシア原産。中国名は北马兜铃 bei ma dou ling 。 草本、絡み付く。茎は円柱形、無毛。葉柄は長さ2~7㎝、無毛。

ウマノスズクサ属 Wikipedia

舎人野草園ウマノスズクサ

ウマノスズクサ(ウマノスズクサ科) ウマノスズクサ(ウマノスズクサ科)の花は雌性先熟で、糞や腐肉に似た匂いで小型のハエをおびき寄せ、花筒の奥の球形の部屋へと誘導する。 部屋には柱頭があり、ハエは後戻りができずに、そこに閉じ込められる。 その後、雄しべが花粉を出すと、部屋から脱出できるようになり、花粉を付けたハエは花から出ていく。 ウマウマノスズクサ 学 名 Aristolochia debilis SIEB et ZUCC 特 性 ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ科、花弁のないつる性多年草 花 期 6~8月 仲 間 アリマウマノスズクサ、オオバウマノスズクサ 毒部位 全草、根、果実 成 分 ウマノスズクサ(ウマノスズクサ科)花期7~9月 分布 本州(関東地方以西)・四国・九州・沖縄 果実が熟すと、基部から6裂し、果柄も糸状に6裂してぶら下がる。 川の土手や畑、林のふちなどに生えるつる性の多年草。 全体に無毛で粉白を帯びる。

ウマノスズクサ

ウマノスズクサの投稿画像 By まるちゃんさん 雌性先熟とウマノスズクサ科とウマノスズクサ属と谷戸山公園の花達 19月7月10日 Greensnap グリーンスナップ

ウマノスズクサ aristolochiaceae 園内の花 解 説 土手などに生える多年生のつる草。茎は長く伸びてまわりのものにからむ。葉は卵状披針形で長さ4~7cm、基部は耳状となり、質は厚い。葉のわきから花柄を出し、花を横向きにつける。ウマノスズクサ姫路大津育成地 定期観察15週目 定期観察株は、先端で折れながらも伸びていた2本の枝はお互いに絡み合いました。 お互い絡むところを探しているんでしょうね。 支柱の先端の高さは、鉢の土の上から325mです。 全体的にはこんな感じ ウマノスズクサ 再生 6月頃に植えたウマノスズクサ。 いっぺん死んだのだと思ってたけど、復活しました〜。 かなり放任してたんだけどな💦 意外と放っておかれたいタイプだったのかな? 植物の力ってスゲ〜。

ウマノスズクサ 野草散歩

ジャコウアゲハとウマノスズクサ ウマ 街や公園で見かけた花たち のアルバム みんなの趣味の園芸 Id

ウマノスズクサ(馬の鈴草) Photo:日本新薬 山科植物資料館 花は青緑色、先端が紫色 食虫植物のような形をしている。 名前の由来 :葉が馬面(うまづら)に似ることから。 馬面は馬の顔の正面にあてる戦場での防具。 花後に出来る果実は熟して乾くと上の方が6つに裂けて釣り下がる。 その形が馬の首につける鈴に似ることからウマノスズクサ。 馬兜鈴は中国ウマノスズクサ 学名:Aristolochia debilis ウマノスズクサ科ウマノスズクサ属の植物。〔基本情報〕山野にはえる落葉つる性多年草。全体に臭気が エバーグリーン「植物図鑑」は1万種類以上の日本の植物が見られる図鑑サービスです。オオバウマノスズクサ( A kaempferi )はアリマウマノスズクサより大型で、毛は長くて多く、舷部の長さは2cmくらい。本州関東以西~九州。 ウマノスズクサ( A debilis )はふつう全体無毛、花は葉腋に1個つき、萼筒は少し湾曲し、舷部の先端は鋭尖頭。本州

ウマノスズクサ

ウマノスズクサ 花しらべ 花図鑑

ウマノスズクサ(馬の鈴草) 学名 : Aristolochia debilis ウマノスズクサ科ウマノスズクサ属の多年生つる植物で、和名の由来 は、葉が馬の顔に似ていて、花の球形の部分が馬の首に掛けるような 丹沢の花 索引 このサイトについて ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ科 カントウカンアオイ 関東寒葵ウマノスズクサ科カンアオイ属10~3月実はホルンのような形でおもしろい。 虫を呼び込んで花粉を媒介してもらう虫媒花ですが呼び込んだ虫は外へは出られないこの花の構造は魅しには残酷である。 名は1937年(昭和12年)に牧野富太郎博士が現神戸市北区の有馬温泉の近くで発見されたことによる。 神戸付近では六甲山行きではこれを多く見る。 西神戸では ウマノスズクサ が多い 花が咲く様子 平成

野草図鑑 オオバウマノスズクサ

アリマウマノスズクサ 有馬馬の鈴草 六甲の奇花 新 むかごの日記

#ウマノスズクサ科に関するブログ新着記事です。☆追記しました!☆後編2日越しの密かなミッション、コンプリート! ~放牧編~アリマウマノスズクサの花北米産カンアオイ シャトルウォーシーの花サカワサイシン 「御所錦」の花サカワサイシン 青軸素芯の花 ウマノスズクサ 18年01月11日 21年02月日 花 馬の鈴草 コショウ目/ウマノスズクサ科/ウマノスズクサ属 花期/ 7月~8月 結実期/ 11月 学名/ Aristolochia debilis Siebold & Zucc 132 分 類 第16巻 2号 ズクサ群(A kaempferi group)と呼ばれる(Watanabe et al 06, 08). 日本産オオバウマノスズクサ群の各種は花形態で区別することができ,最近の研究によ

タンザワウマノスズクサ 山の花 里の花に心癒されて

あまり見かけない花たち オオバウマノスズクサなど なつみかんの木々を見上げて

ウマノスズクサ そよ風と野の花が好き

ウマノスズクサ Aristolochia Contorta Familiar Flowers 2

ウマノスズクサ

ウマノスズクサ 馬の鈴草 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園 公式 水前寺江津湖公園 熊本市の公園

ウマノスズクサ

ウマノスズクサ 植物図鑑 エバーグリーン

オオバウマノスズクサ ウマノスズクサ 花 写真素材 ストックフォトのアフロ

Aes1500 誤同定マスター オオバウマノスズクサの花 食虫植物では無いですが この中に腐臭でおびき寄せたハエを 閉じ込めて受粉を強制する らしいから恐ろしい しかも猛毒がありジャコウアゲハ の幼虫がこの葉を食べて育つため鳥に襲われないとの事

マルバウマノスズクサ 京都府レッドデータブック15

ウマノスズクサ Aristolochia Debilis ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae ウマノスズクサ属 三河の植物観察

ウマノスズクサ

福島県とその周辺の花めぐり ウマノスズクサ

ウマノスズクサ科の三種類 山岳ガイド企画 Tomotrek

ウマノスズクサの黒い花 ものの日記

ウマノスズクサ 野山の花たち 東北と関東甲信越の花

高知県立牧野植物園 牧野富太郎ゆかりの植物アリマウマノスズクサが開花しました Facebook

ビロードウマノスズクサ 植物図鑑 エバーグリーン

ウマノスズクサ

ウマノスズクサの投稿画像一覧 Greensnap グリーンスナップ

アリマウマノスズクサの花が 神戸の花と木 今の花と木の様子

タンザワウマノスズクサ Aristolochia Tanzawana ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae ウマノスズクサ属 三河の植物観察

ウマノスズクサ 野山に自然に咲く花のページ

オオバウマノスズクサ

野草図鑑 オオバウマノスズクサ

山野草の石田精華園 ウマノスズクサ科

15 04 29 愛知県森林公園 タンザワウマノスズクサ オオバウマノスズクサ 森をさまよう

Ooumasuzu

嬬恋村花探し スズサイコ ジャコウアゲハの幼虫とウマノスズクサ 片手よつこのてくてく山歩き

ウマノスズクサの投稿画像 By まるちゃんさん 多年草と蔓性と土手と野に咲く花 17月9月日 Greensnap グリーンスナップ

Q Tbn And9gcthaj5zgwwxiiifaot D5fwfh6qu5whe56tmhqmmlebf8zdhvf Usqp Cau

オオバウマノスズクサ 野山に自然に咲く花のページ

アリマウマノスズクサ 山川草木図譜

奇跡の毒毒ハーモニー 大人だって自由研究 夏のボタニカル Gataポスト ガタポスト

Q Tbn And9gcqtybnksmapdkirsle0qg3uduugtcltthrzij4jgrglu1jhnvji Usqp Cau

ウマノスズクサ

Q Tbn And9gcsvn1bmyouc304mle7xhz0gc59j0z4gvxwo24uyr0dscpjcm0vh Usqp Cau

1

オオバウマノスズクサ 高尾山の花 高尾山マガジン

ウマノスズクサ Wikipedia

ウマノスズクサ 公益社団法人東京生薬協会

ウマノスズクサ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

綿毛ウマノスズクサ 山野草 高山植物の通信販売店 岩崎園芸ネットストア

好日山荘100名山をガイドと巡る アリマウマノスズクサに出会う 山と街をつなぐ神戸電鉄 有馬口駅 から 好日山荘マガジン

ウマノスズクサの花の戦略 植物めがね

ウマノスズクサ

オオバウマノスズクサ 大葉馬の鈴草 の花 トドワラのブログ

ウマノスズクサ

コウシュンウマノスズクサ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

ウマノスズクサの花 畑の毎日

ウマノスズクサ みんなの花図鑑 掲載数 3 406件

ウマノスズクサ

花図鑑 ウマノスズクサ科

ウマノスズクサ 馬の鈴草 薬草と花紀行のホームページ

アリマウマノスズクサ 関西の花 初夏の花 西宮

アリマウマノスズクサ 関西の花 初夏の花 西宮

ウマノスズクサ

オオバウマノスズクサ 野山に自然に咲く花のページ

黄花ウマノスズクサ 綿毛馬頭鈴 中越植物園オンラインショップ

ウマノスズクサ

タンザワウマノスズクサ

オオバウマノスズクサ

ウマノスズクサ 馬鈴草 れんげの画像日記

ウマノスズクサ

ウマノスズクサの投稿画像一覧 Greensnap グリーンスナップ

ウマノスズクサ

オオバウマノスズクサとは コトバンク

オオバウマノスズクサ 素人植物図鑑

ウマノスズクサ花 馬の鈴草

千葉大学 花卉 苗生産ブログ ウマノスズクサとジャコウアゲハ

対馬のウマノスズクサ 虫つれづれ 対馬

花の写し絵 アリマウマノスズクサは魔法使の婆のように いつでもloupe

タンザワウマノスズクサ ウマノスズクサ 花 写真素材 ストックフォトのアフロ

オオバウマノスズクサ 大葉馬の鈴草 の花 トドワラのブログ

大葉馬の鈴草 オオバウマノスズクサ 花図鑑

オオバウマノスズクサ

馬の鈴草 ウマノスズクサ 野草デジカメ日記

ウマノスズクサ 山川草木図譜

ウマノスズクサ

ウマノスズクサ Aristolochia Debilis ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae ウマノスズクサ属 三河の植物観察

ウマノスズクサ Aristolochia Contorta Familiar Flowers 2

ウマノスズクサ 有馬ウマノスズクサ3号ポット 山野草の苗 園芸ネット 本店 通販 Engei Net

オオバウマノスズクサ Aristolochia Kaempferi ざっそう屋

食虫植物に似たウマノスズクサの花 マッシーの四季折々

横浜四季の森公園のウマノスズクサ 花 ウォーキングそして旅

オオバウマノスズクサ さらさらきらきら

アリマウマノスズクサ 宮古島の植物 サラノキの森

筑波山で出会った花 タンザワウマノスズクサ Himekyonの部屋 楽天ブログ

アリマウマノスズクサ 関西の花 初夏の花 西宮

今日も出会ったオオバウマノスズクサ 花の詩山の詩

オオバウマノスズクサ 花

0 件のコメント:

コメントを投稿